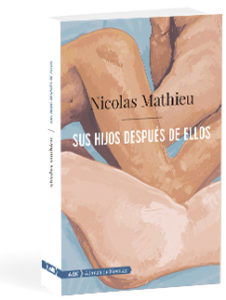

VICENÇ BATALLA. Il n’était vraiment pas le favori pour remporter le Prix Goncourt 2018, mais son histoire réaliste Leurs enfants après eux (Actes Sud) sur l’effondrement de la classe ouvrière dans le Grand Est de la France a séduit le jury. Avec son deuxième roman et à 40 ans, Nicolas Mathieu est finalement arrivé à faire de l’écriture son moyen de vie. Et, en moins d’un an, Mathieu a été propulsé à l’international et traduit dans de nombreuses langues, jusqu’à voir publié en espagnol, Sus hijos después de ellos (AdN). C’était l’opportunité d’avoir une conversation reposée avec lui, à l’Institut Français de Barcelone, dans une tournée qui était aussi passé par Málaga et Madrid.

Avec la traduction d’Amaya García Gallego, le travail de transmettre dans une autre langue le roman tient compte de l’utilisation importante de l’argot de la part de l’auteur. Et il y a une vraie partie de vécu personnel de Mathieu, issu d’une modeste famille d’Épinal, en Lorraine. D’abord considéré comme un écrivain de polars – son premier roman Aux animaux la guerre (Actes Sud) a été adapté pour lui même à la télévision-, ce deuxième opus adopte quelques registres du genre mais va au-delà pour peindre une société de province près du Luxembourg dans les années 90, dans des endroits inventés mais faciles à identifier comme des catastrophes industrielles. C’est le portrait d’une France sinistrée. Lui, derrière ses lunettes et sa barbe de trois jours, joue avec ses protagonistes adolescents, en les traitant comme ses différents alter egos.

Combien de traductions il y a en ce moment de ton livre ?

“Je crois qu’on en est à 19 traductions, même si elles ne sont pas encore toutes sorties”.

C’est l’effet Goncourt ?

“Oui, oui. Parce qu’avant le prix, on en avait que deux: en Allemagne et aux États-Unis. C’est vrai qu’une fois on a ce prix-là, les portes du monde entier s’ouvrent !”.

Et pour ton premier livre, Aux animaux la guerre ?

“Aucune traduction pour le premier… Il faut dire aussi que ce sont des livres très franco-français a priori. C’est très référencé, il y a mille détails, et cela a pu inquiéter, décourager, les traducteurs”.

Je ne sais pas si tu lis l’espagnol pour pouvoir vérifier la traduction. Mais je l’ai lu en français et il y a beaucoup d’argot…

“Il faut trouver des solutions originales. Parce qu’on ne peut pas traduire à la lettre. Faut être fidèle à l’esprit, à la musique, plus qu’à la lettre”.

Fidèle à l’idée que tu avais en écrivant le livre…

“Et aussi à l’impression produite sur le lecteur. Parce qu’un texte c’est une musique aussi. C’est un rythme. Le mélange de langue soutenue et de langue populaire, des dialogues, du récitatif. Il faut qu’il puisse s’articuler dans une autre langue pour produire les mêmes effets”.

Le livre est le fruit d’un travail de recherche ou tu est allé chercher les idées dans ton environnement d’enfance ?

“C’est un travail difficile parce que je cherche un équilibre de la langue. Et il faut écrire et beaucoup réécrire pour le trouver. Mais la langue que j’utilise dans le roman, c’est la mienne. Je suis né dans un milieu relativement modeste et dominé culturellement, même si j’ai fait de longues études et beaucoup lu. Il y a des langues qui se mêlent en moi, qui viennent de différents horizons. Et qui produit cet style-là. Qui fait des allers-retours entre différents niveaux de langage, qui fait des emprunts à la langue des sciences sociales comme à la langue populaire. C’est ma langue et c’est la manière comme elle me vient”.

Est-ce que tu as grandi aussi dans des cités HLM, où évoluent certains de tes personnages les plus pauvres ?

“Non, j’ai grandi dans la France dite périphérique. Ce n’est pas la France des grandes villes, c’est la France pavillonnaire. C’est-à-dire, on avait une maison, avec un peu de terrain autour. Et, puis, la même chose tout autour. On pourrait l’appeler la petite classe moyenne”.

Par exemple, pour l’argot, j’ai cherché le sens de l’expression cassos (cas sociaux, des gens qui reçoivent des aides de l’État), qui prononcent d’une manière méprisante les personnages plus aisés.

“Dans mon cas, j’étais un enfant qui a été choyé. Mes parents n’avaient pas fait d’études, ni l’un ni l’autre, mais ils ont eu toujours du travail. J’étais fils unique et j’étais très gâté. Mon père venait d’une famille très nombreuse, avec dix enfants. Et il avait arrêté ses études à quatorze ans, et a travaillé comme électricien, comme chaudronnier et, puis, comme électromécanicien. Ma mère a arrêté ses études à seize ans et elle est devenue comptable. Ma famille représente la petite classe moyenne. C’était une époque relativement prospère, jusqu’aux années quatre-vingt-dix. Et je ne manquais de rien. C’est ne pas exactement l’univers social que je décris dans le roman”.

La Lorraine, com cas social

Ce n’est pas autobiographique ?

“En partie, seulement. Socialement, je me situerais entre les personnages d’Anthony (petite classe moyenne) et Steph (classe moyenne élevé). Grandir dans cet intervalle-là, m’a permis de voir ce qui étaient en dessous et ce qui étaient au-dessus”.

Au niveau des régions, la Lorraine est aussi un cas social…

“La Lorraine est une de ces régions qui ont été désindustrialisées, qui ont perdu beaucoup des usines qui avaient fait la prospérité autrefois. Sauf que, dans mon département des Vosges, les usines n’étaient pas des aciéries. C’était surtout d’usines de textile et de bois. Le bois est resté encore un peu. Mais, enfin, ce sont toutes ces régions qui ont souffert beaucoup de la fin de la classe ouvrière et de la désindustrialisation. Et qui s’est traduit par des effets politiques. Le Front National, maintenant Le Rassemblement National (extrême droite), est quand même très fort là-bas. Et il a eu une grande anxiété. Dans toute mon enfance, je voyais mon père très inquiet sur le chômage, l’avenir…”.

Il y avait une peur de la mondialisation…

“Très clairement. S’était vécu comme un risque, beaucoup plus que comme une opportunité. Il y avait l’hantise de perdre son emploi. Jusqu’à au milieu des années quatre-vingt-dix, il y avait la certitude qu’on était sur une pente ascendante. Et que, de toute façon, serait toujours mieux après qu’avant. C’était l’héritage des Trente Glorieuses (1945-1976). Et, puis, quand il a eu une rupture assez nette, on s’est dit ouh-là en fait c’est beaucoup plus compliqué! Une chose qui a comporté l’installation du chômage structurel et, quand même, la montée du racisme. Il faut bien le dire !”.

Et il était plus facile d’imaginer des endroits fictifs que réels ?

“En fait, la vallée du roman est recomposée à partir des endroits réels: il y a un peu de la vallée de la Fensch en Moselle, il y a un peu des Vosges, le lac qui est à côté d’Épinal… J’ai tout associé pour en faire un lieu fictif, où je peux faire ce que je veux. C’est-à-dire, j’organise la chronologie, la géographie. Je suis libre d’inventer l’espace romanesque qui me convient pour raconter l’histoire qui m’intéresse. Si je le fixe dans un endroit exact, je devrais me tenir à la chronologie de la désindustrialisation sur place, je devrais faire attention aux déplacements… Donc, j’ai créé un lieu qui est facile à identifier. On s’en doute bien où l’endroit se trouve, mais il me laisse les coudes franches pour le fixer”.

Personnages avant que stéréotypes

Et, à partir de cet espace fictif-réel, tu distribues les personnages en fonction de leur échelon social…

“Cette distribution est une réalité, laquelle je modifie un tout petit peu pour me faciliter la tâche”.

Cette structure te permet d’évoquer l’ascenseur social grippé en France.

“C’est peut-être moins pour parler de l’ascenseur social en France que pour dire que, trop souvent, les histoires se racontent des histoires. Elles insistent beaucoup sur les ‘success stories’. Il y a plus de Rastignac (personnage de l’écrivain d’Honoré de Balzac) qu’une autre chose dans la littérature. Ce qui m’intéressait c’était de montrer que nos parcours de vie sont conditionnés. Notamment, par la reproduction sociale. Mais je n’ai pas voulu faire un livre démonstratif, qui exemplifie par la fiction des vérités qu’on connaît par les sciences sociales. Plutôt j’ai voulu raconter la vie des personnages, et ma manière de la raconter est influencée par le savoir que je tire des sciences sociales. En faisant ma fiction, j’ai les enseignements des sciences sociales en tête et influencent l’idée que je me fais de mon parcours”.

Pour toi, les personnages passent d’abord avant le conditionnement social…

“Oui. Personnages d’abord, situation ensuite. Et pas d’idéologie, jamais”.

Et comme ils sont venus ces personnages ?

“Ils viennent, sans doute, des blessures d’adolescence qui m’ont beaucoup touché. Dès mon premier roman (‘Aux animaux la guerre’), il y avait ce jeune garçon qui aime une jeune fille à sens unique. Je me disais que les peines de cœur, qui sont des moments essentiels de notre adolescence, sont aussi de bons instruments de connaissance de soi et de connaissance du monde. En découvrant que la vie ne nous est pas totalement offerte, qu’elle se refuse à nous parfois en étant blessé, on apprend beaucoup. J’avais envie de faire un roman d’apprentissage, où un gamin passe de l’enfance à l’âge adulte. Et il passe notamment par des haines et des amours”.

Mais tu leur laisses l’espoir, malgré le fort pessimisme du roman.

“Comme dans la vie. C’est très dur, il y a des conditionnements très puissants: psychologiques, géographiques, socio-économiques… Mais il y a toujours une parole de liberté à jouer. Il y a toujours des portes qui restent ouvertes, il y a toujours de la vie à vivre, quoi !”.

Si ton roman était à thèse, tous tes personnages seraient pré-déterminés…

“En tout cas, si je faisais un roman à thèse, il y aurait pas de vie possible dans le roman. C’est-à-dire, qu’il serait froid comme un morceau de métal. C’est le problème des romans idéologiques, des romans à thèse. Ils sont univoques. Lors que dans mon cas c’est un roman qui reste, quand même je crois, assez ambivalent. À tel point qu’il peut être pris par le lecteur de plein de bouts différents. Il y a des lecteurs qui ont une vision pas du tout politique ni sociale de ce qui s’y passe. Ils y voient juste des histoires d’amour entre adolescents. Et il me va très bien, pourquoi pas”.

En tout cas, les enfants des familles plus gâtées arrivent à étudier à l’université…

“Pas qu’eux, il y a aussi le personnage de Vanessa qui vient d’une petite classe moyenne et qui s’en sort. Mais il me semble que, dans les faits, cela se passe de cette façon. Comme j’essaie de poursuivre un type de réalité dans la littérature, cette réalité se ressource sur mes personnages”.

Le mirage black-blanc-beur

Et l’histoire coloniale pèse…

“Pèse beaucoup sur l’histoire de l’immigration en France, et des rapports entre les immigrés, les enfants et sur ceux qui étaient là depuis plus longtemps. Finalement, le personnage central d’Anthony c’est un arrière-petit-fils d’immigrés lui-même. Il s’appelle Casati. Mais il a oublié ses origines italiennes, parce que le racisme du père d’Anthony c’est un racisme qui a oublié que lui-même était étranger”.

Et Anthony reste dans la ville, quand les autres partent…

“Hacime (le personnage de la famille marocaine), part non plus. Tous essayent de partir. Il y a ceux y arrivent du premier coup, et ceux qui reviennent. C’est le cas d’Anthony et Hacime. Mais on les quitte à vingt ans. Peut-être qu’ils vont faire leur vie là-bas et qu’elle sera une vie réussie. Peut-être qu’ils vont reéchouer. Peut-être qu’ils vont repartir. On ne sait pas. Mais ce n’est pas la logique des personnages, ce n’est pas la vie. Il n’y a pas la place pour que tout le monde y arrive. Dans la vie, les choses ne marchent pas de cette manière. Il y a des échecs aussi”.

La devise black-blanc-beur, utilisé après la victoire dans la Coupe du Monde de football 1998 et en sachant que ton livre sort juste après un deuxième titre en 2018, c’est un mirage? On n’a pas fêté cette deuxième victoire de manière pareille.

“Bien sûr que c’est un mirage! Evidemment! Comme beaucoup de phénomènes socio-collectifs sont toujours des mirages. Le cas de ‘Charlie-Hebdo’ (attentats de janvier 2015) c’était aussi un mirage, le sentiment que nous étions tous ensemble parce qu’on était contre le terrorisme. C’est une chose qui se dissipe très vite. Et la vérité des rapports sociaux c’est le conflit, la distance, ce sont les frontières. Mais de tant en tant, parce que tout le monde regarde dans le même sens, il y a une aspiration, une fusion nationale. Existe, mais c’est toujours temporaire et illusoire. Et tant mieux! Parce qu’il serait terrifiant des nations où tout le monde doit être d’accord tout le temps et on est qu’une seule personne. Je crois que c’est la pire des choses qui puisse nous arriver. C’est un mouvement, peut-être jubilatoire, mais très régressif aussi. On nous demande d’arrêter de penser, pour vouloir être tous ensemble”.

La sexualité des adolescents

Les moments des mélanges sociaux dans le roman sont ceux de la sexualité, entre adolescents. Les jeunes se laissent aller plus facilement que les adultes.

“Mais, là aussi, c’est temporaire et illusoire. Parce que, dans les rapports amoureux, il se joue aussi les rapports de classe malgré tout. Dans l’amour d’Anthony pour Steph il y a des choses chez elle qui l’attirent et qui viennent de sa classe sociale. Il y a un certain type de beauté, de cheveux, de qualité de peau, des vêtements qui désire sa classe sociale. Et c’est peut-être pour lui aussi un moyen de vouloir quitter son monde. Donc, tout est politique, même le sexe”.

Étaient-elles compliqués d’écrire ces scènes de sexe ?

“Oui, c’est vraiment dur parce qu’il faut éviter d’être trop dans le cliché. En même temps, je voulais, comme le reste du roman, que ces scènes soient frontales. En abordant la réalité en face. Il faut trouver une langue originale pour le dire. Comme quand je parle de l’été, ou la vitesse, je voulais qu’on ressent les sensations. Donc, il fallait que ces scènes soient excitantes et trouver cet équilibre c’est très difficile”.

Et se mettre dans la peau d’une fille…

“Ces scènes ont été un souci assez éminent dans le livre. Assez tôt, je me suis dit avec le personnage de Steph que je ne pouvais pas la traiter d’un point de vue du garçon qui la désire. Qu’il fallait voir qu’est-ce qu’elle a dans le cœur, dans le ventre, dans la tête. Honnêtement, je me souviens d’avoir parlé beaucoup avec des amies, à leur demander ce que signifiait ce moment au début du livre dans lequel elles ont cessé d’être un enfant pour devenir une adolescente. Comment le regard des hommes les change. Quel est le effet. Quel sentiment d’inquiétude, et aussi de pouvoir, on en tire. Je n’ai parlé à des copines: quand vous parlez entre vous de sexe et des garçons, qu’est-ce que vous vous dites ?”.

Paris et les ‘gilets jaunes’

Est-ce que tu as eu la même sensation que Steph ou Anthony quand tu es débarqué à Paris comme étudiant ?

“Ce ne sont pas seulement les sensations à moi. J’ai essayé de me mettre dans leur peau, d’imaginer en fonction de là où ils viennent et qui ils sont. Qu’est-ce que Paris représente pour eux. Et Paris, pour Anthony ou Steph, ce n’est pas du tout la même chose. C’est intéressant de le développer ainsi parce que chaque français a un rapport différent à Paris. C’est toujours un pouvoir d’attraction et de répulsion. Mais qui ne s’organise pas de la même manière. On dit encore, en France, monter à Paris. On voit bien que c’est un sommet. Comment on y arrive, comment se passe cette aventure. Si on arrive à faire son chemin, ou pas du tout. Comment on est repoussé par Paris, ou aspiré”.

Juste après la publication du livre, a explosé la mobilisation des gilets jaunes. Il y a aussi beaucoup d’amertumes, des regrets, de rage anti élites, anti parisienne dans ton roman. On peut un peu comprendre cette colère à travers ton histoire.

“Bien sûr, à cent pour cent. Je l’ai entendu, vu et expérimenté toute ma vie. Effectivement, les gilets jaunes sont en colère et ne se sentent pas du tout représentés. Ils ont l’impression que la mondialisation se fait sur leur dos et systématiquement à leur détriment. Qu’ils ont systématiquement les dindons de la farce. Mon bouquin commence là-dessus: les familles poussaient comme ça, sur des grandes dalles de colère (et Mathieu adopte une intonation spéciale pour le réciter)… Voilà, la colère ! Et la colère provoque des séismes, des secousses, des convulsions. Donc, il y un rapport douloureux à la mondialisation, il y a un rapport douloureux aux grandes villes. Il y a un sentiment d’être laissé à la remorque du progrès. Il y a un sentiment d’abandon, clairement.

Mes parents habitent encore à Épinal, c’est une petite ville. Et cette zone est en train de devenir des déserts médicaux et économiques. Par exemple, quand on voit la difficulté pour avoir des rendez-vous chez un médecin spécialiste. Et même si on a une voiture, parce qu’il n’y a plus de médecins spécialistes. J’ai fait le test: j’ai voulu un rendez-vous chez un ophtalmologue, et l’ophtalmologue à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ne prend plus de nouveaux patients. J’ai passé un coup de téléphone à Paris et la personne m’a répondu qu’il y avait une place le même après-midi. On voit bien que la France va à deux vitesses !”.

Quand tu voyages pour présenter ton livre, tu vois aussi que les choses se passent très mal ailleurs, comme en Espagne…

“Oui, et en Allemagne de l’Est. Et en Angleterre, comme l’a démontré le ‘brexit’. Et, puis, aux États-Unis, avec l’électorat de Trump. En fait, le libéralisme affecte ses ressources là où il peut produire les plus d’efficacité et de richesse. Il y a des concentrations extrêmes de richesse dans les pôles le plus productifs, dans les grandes villes, dans les pôles de compétitivité. Et, autour, il y a une tendance à se désertifier. Dans ce monde d’efficacité, ces zones s’appauvrissent de plus en plus. Ce sont des phénomènes presque mécaniques”.

Pour cela, si les traductions respectent cet esprit même s’il y a de l’argot le roman peut arriver à un public au-delà des français…

“Oui, je crois qu’on peut s’y reconnaître même si on vient d’un autre pays. Je reviens d’un tour en Allemagne, et les lecteurs en Allemagne m’on dit qu’ils se sont retrouvés dans le roman et s’y étaient identifiés”.

Avec tout ce tour international, tu as les temps pour continuer à écrire ?

“Je me suis remis un petit peu cet été, mais c’est difficile ! (rires)”.

Views: 2138