RAFAEL VALLBONA

Capítulo 3. La muerte del Merma

El día 20 de noviembre de 1975 era jueves. Mi madre me despertó y me dijo que no había clase porque Franco había muerto. Con ojos legañosos puse la tele y vi a Carlos Arias Navarro pronunciar el célebre «españoles, Franco ha muerto». Inmediatamente después las dos cadenas (UHF y VHF) empezaron a programar marchas militares, réquiems y cosas por el estilo que, con el blanco y negro de la época, otorgaba una iconografía aún más terrorífica al momento. Mi hermano lloró porque no hacían dibujos animados, y yo me vestí y salí a la calle sin desayunar.

Hacía noches que dormía poco. Me enganchaba al transistor para escuchar Al mil por mil, y a las tantas, cuando acababa, buscaba con afán La Pirenaica a ver qué decían. Presos de la euforia por lo que, decían, inminente final de la dictadura con el juicio al fascismo y todo ello, lo iban matando día sí día también, pero el bicho no se acababa de morir nunca. Y aquella madrugada, que por fin la palmó, exhausto y un poco harto, me dormí como un tronco y no me enteré del traspaso hasta al día siguiente.

En la calle no pasaba nada extraño, ni disturbios, ni ninguna manifestación con banderas rojas. La gente hablaba en pequeños grupos o en la cola del horno de pan del tema y poca cosa más. Recuerdo haber visto a alguien con un brazalete negro incluso. Claro que tampoco estaba previsto que la revolución empezara en Premià de Mar, un pueblo que tenía unos 12.000 habitantes, la mitad emigrantes como yo (unos cuantos veníamos de Barcelona, y la mayoría de Murcia o Andalucía), que trabajaban en la construcción o en los talleres de estampación textil, una industria con tradición en el municipio. En conjunto, gente triste que solo pedía un poco de sosiego por tanta miseria como habían sufrido. Sin embargo, yo era un chico de quince años, quiero decir que la mayoría de vecinos daban por hecho que no existía en el paisaje de aquel día horizonte confuso.

Pero la mayoría de vecinos no me conocían, y ni tan solo sospechaban que el posicionamiento político de mi generación probablemente era mucho más activo y comprometido que el suyo, que a penas existía en el marchito ambiente de la fábrica o la obra. Pero Víctor Mora y algunos de sus amigos dibujantes (Alfons Font, Adolfo Usero, Carlos Giménez), sí, y fueron ellos (Víctor es como si lo estuviera viendo ahora mismo, los otros no los tengo tan diáfanos), los primeros conocidos que me encontré. No diré que iban ebrios, pero estaban contentos y no se cortaban demostrándolo. Intenté calmarlos, y hacerles ver que el muerto todavía estaba caliente, y que los fachas (y en Premià había muchos) debían estar más vigilantes que nunca. Pero como respuesta alguien me arrimó una botella de cava caliente a la boca, y no dudé en beber a morro. Y acabé en casa de no sé quien siguiendo bebiendo más discretamente.

Dos días después, cuando se me acabó marchando completamente el dolor de cabeza, pensé que, en resumidas cuentas, tampoco había para tanto. Franco había muerto por fin, sí, pero había muerto de viejo, en la cama, bien cuidado y rodeado de los suyos; y el franquismo estaba vivo. La generación anterior, la gloriosa añada de la lucha clandestina de la cual tantas cosas nos habían explicado, no había conseguido nada; era duro reconocerlo, pero era cierto. Y esto no le sacaba méritos, no devaluaba sus mártires (de los cuales tenía muchos), ni la invalidaba para celebrar la muerte del dictador y postularse para encabezar un hipotético proceso democrático, si el atado y bien atado aparato franquista lo permitía. Pero en aquel momento, aparte de una botella de cava barato y caliente, no tenían nada por ofrecer a los que venían detrás, excepto la memoria colectiva de su lucha.

Unos días después, mientras Juan Carlos juraba fidelidad a las leyes de la dictadura, me fui de excursión a Sant Mateu del Bosc con una pandilla. Cuando ya habíamos almorzado y mientras holgazaneábamos sobre la hierba fresca a la sombra de la fuente, una chica del grupo me dijo que a un amiga suya yo le gustaba. No hubo épica ni banderas ni himnos en aquel instante. Solo era la nueva realidad de unos jóvenes que, demográficamente mayoritarios, nos afanábamos por hacer un país moderno y diferente que habría de superar, si podía, una antigua tradición de enfrentamientos, muertos y odio. Aquel noviembre de 1975, para la juventud de quince o dieciséis años, eso era una quimera, una creación imaginaria que se toma por realidad. Por eso nos fuimos de excursión mientras la gente miraba la toma de posesión del rey en la tele.

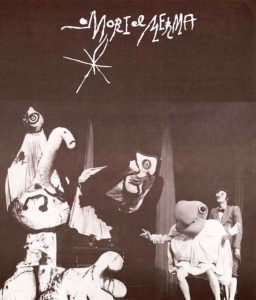

Mori el Merma (Muera el Merma) fue un espectáculo de la compañía teatral La Claca con máscaras y títeres de Joan Miró. La obra, que en 1978 todo el mundo vio, se inspiraba en Ubú rei de Alfred Jarry, precursor del teatro surrealista. No hacía falta ser muy avispado para descifrar quién era el Merma de nuestras vidas. Otra cosa era pensar que, actos como aquel, simbolizaban una especie de exorcismo que nos libraban de todos los males.

Próximo capítulo. Un adiós a la revuelta

Capítulos anteriores

Visitas: 131