VICENÇ BATALLA. Il avoue qu’il trouve étrange qu’on l’appelle Georges alors que son père, Salvador, frère cadet de Josep Bartolí (1910-1995), et sa mère, qui se sont mariés à Perpignan, le nommaient Jordi. Le neveu de Josep, dont la figure est devenue célèbre après le succès du film d’animation d’Aurel, vient de réaliser tout un exploit lorsqu’il a parvenu à apporter de New York l’héritage de son oncle que sa veuve Bernice Bromberg avait conservé jusqu’à présent depuis la mort du dessinateur et peintre. Et grâce au film Josep (dont nous avons publié un reportage en 2020 avec des propos d’Aurel), il a reçu l’attention nécessaire effacée pendant des années comme l’histoire du demi-million de républicains exilés dans le sud de la France après la fin de la Guerre d’Espagne en 1939. Et c’est précisément au Mémorial du Camp de Rivesaltes, dans la Catalogne du Nord, que s’ouvre cette semaine l’exposition Josep Bartolí. Les couleurs de l’exil (jusqu’au 19 septembre 2022), avec son neveu en charge et l’un des endroits pour lesquels Josep a passé au cours de son périple mouvementé avant de pouvoir débarquer au Mexique avec ses dessins des camps d’internement républicains.

Par la suite, il est devenu un illustrateur et un peintre prestigieux au Mexique et aux États-Unis, mais il n’a jamais perdu sa combativité sociale pendant qu’il continuait à voyager dans le monde entier. Georges Bartolí a rendu possible ce que, depuis la Catalogne, la famille Canyameres essayait de faire depuis des années, en y ajoutant les dessins des camps cédés aux Archives municipales de Barcelone, ainsi que des pièces de la Collection nationale d’art de la Généralité, du Centre culturel de Terrassa et des collections privées de la famille Canyameres Sanahuja et Joëlle Lemmens.

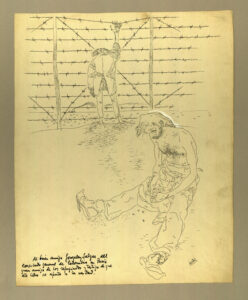

Ces prêts permettent aujourd’hui d’offrir une exposition panoramique et inédite de Josep Bartolí, en faisant une sélection des 270 pièces (et un millier de dessins) données par sa veuve qui resteront à jamais à Rivesaltes, et qui le placent comme une référence hétérodoxe et essentielle du reportage graphique qui se confond avec l’avant-garde du XXe siècle. Le neveu de ce personnage à la vie romanesque explique l’odyssée d’avoir pu réunir l’œuvre de son oncle dans un travail de plusieurs décennies sur sa mémoire. Ce n’est pas un hasard si Jordi/Georges Bartolí, né en 1957, a gagné sa vie en tant que photojournaliste, tant au niveau local qu’international.

Que croyez-vous que Josep penserait de cette exposition ?

« C’est difficile à dire, mais Josep était quelqu’un qui ne faisait pas grand cas de la célébrité et se tenait toujours à l’écart des expositions. Bien qu’il en ait fait beaucoup, car il n’avait pas d’autre choix pour se faire connaître. Mais j’aime à penser qu’il serait fier, venant également de son neveu, que cette exposition se tienne à Rivesaltes. Tant pour l’aspect de la reconnaissance de son statut d’artiste, qui a été bafoué, que pour son héritage politique. C’est un plaidoyer pour la mémoire. Pas un souvenir de plaintes et de condoléances, mais un souvenir offensif. De revendication de qui nous sommes et d’où nous venons. Je pense qu’il serait fier”.

Et c’est important, en ce sens, le lieu où cela se fait. Il est très symbolique que ce soit à Rivesaltes.

« Ça pourrait être dans un musée, et ça pourrait être très bien avec d’autres musées de France qui ont des conditions d’exposition très favorables. Mais, ici, en plus d’avoir un niveau comme musée très élevé en raison de la disposition et de la conservation des œuvres, c’est un lieu de mémoire. L’œuvre de Josep Bartolí repose sur deux aspects : l’aspect artistique, mais aussi l’héritage politique. Il a deux jambes. Dans n’importe quel musée, il serait intéressant de voir le travail artistique de mon oncle. Mais la partie commémorative, la partie historique, la partie politique, ne pouvait pas être ailleurs. Je ne vois pas dans la région Occitanie, même dans le Roussillon dont elle fait partie administrativement, où ce travail aurait eu plus de sens, où il aurait été à un endroit plus approprié”.

Les réfugiés d’hier et aujourd’hui

Êtes-vous déjà venu à Rivesaltes avec Josep ?

« Non, jamais. A l’époque où Josep est venu à Perpignan, le Mémorial n’existait évidemment pas encore. Le Mémorial n’a que sept ans. Et avant cela, il n’y avait que des traces des différents camps de concentration qui se sont succédé dans la région ».

Vous n’en aviez jamais fait la visite ensemble ?

« Nous l’avons fait aux plages de Saint-Cyprien et Le Barcarès. Surtout la première, où mon père a vécu. Mais Josep n’était pas non plus un homme de nostalgie. Il regardait devant lui. Il savait d’où il venait, et il savait surtout où il avait été. Mais il n’a pas non plus vécu avec cette vision ‘larmoyante’ de l’histoire, comme disent les Chiliens. Il a vécu avec une vision politique, contemporaine, moderne”.

Essayer de comprendre les problèmes de son époque, en se basant sur son expérience…

« Exactement. C’est à ça que sert la mémoire. Elle peut servir à beaucoup de choses, et pour les historiens, elle est parfaitement logique et c’est très bien qu’ils fassent des études précises et qu’ils aient des listes de noms et de dates. Ils sont très utiles. Mais il y a aussi une autre vision qui est peut-être moins scientifique, mais qui a plus à voir avec la société et qui est plus émotionnelle. Et c’est ce que nous faisons de ce souvenir. Si c’est pour repasser la frontière chaque février en pleurant parce que le fascisme nous a fait beaucoup souffrir et que nous avons perdu notre pays, quelques fois c’est bien parce qu’il y a aussi beaucoup d’émotions. L’émotion est nécessaire, ainsi que la compréhension. Mais pas tous les ans. Aujourd’hui, ceux qui traversent la frontière dans des conditions absolument scandaleuses ne sont pas nous, ni nos parents, dont la plupart ne sont plus là. Ce sont les migrants, qui sont les réfugiés d’aujourd’hui. Les personnes affamées d’Afrique et du Sahel, qui n’ont d’autre choix que de venir se noyer dans la Méditerranée pour tenter de se faire une vie meilleure. Si nous ne l’envisageons pas sous cet angle, c’est inutile. Une fois, lors d’une manifestation d’enfants de réfugiés, il y avait une banderole qui disait : ‘Nous ne pleurerons plus, nous chanterons’. Et aujourd’hui, je me trouve plus enclin à chanter qu’à pleurer”.

C’est peut-être pour cela que vous avez sous-titré l’exposition Les couleurs de l’exil ?

« Oui, nous aurions pu la sous-titrer ‘La douleur de l’exil’. Non, nous l’avons appelée ‘Les couleurs de l’exil’, car l’être humain a toujours une magnifique capacité d’adaptation et de survie. Et mon oncle est un exemple brutal : il aurait dû mourir vingt fois ! D’abord, pendant la Guerre civile. Puis, en exil. Plus tard, en s’échappant aux nazis, et en traversant l’Atlantique. Et il avait un besoin vital car l’important est de regarder vers l’avant et de sublimer un peu ce que vous avez vécu ou ce que l’on vous a fait subir pour en faire une exigence de vie et une exigence d’espoir, et de lutte ».

Le succès du film d’Aurel

Sans le film Josep, aurait-on été en mesure de réaliser une exposition comme celle-ci ?

« Je ne pense pas”.

En fait, vous vous êtes efforcé de maintenir en vie l’œuvre et la figure de Josep jusqu’à aujourd’hui, avec les livres et le contact avec les propriétaires des œuvres. Mais en quoi l’existence de ce film a-t-elle changé les choses ?

« Eh bien, cela nous a mis sur une fusée stratosphérique. J’ai écrit un livre en 2009, il y a douze ans, intitulé ‘La Retraite : exode et exil des Républicains d’Espagne’ (Actes Sud). Bien que ce ne soit pas l’histoire de ‘La retirada’, c’est l’histoire des enfants de ‘La retirada’ et de la façon dont nous avons vécu dans ce pays qui n’était pas le nôtre. Mais je me suis basé, évidemment, sur des exemples familiaux, et j’ai eu la chance de me baser sur les dessins de mon oncle. Et le livre est devenu plus un livre sur mon oncle, ce qui n’était pas l’idée initiale. Cela dépend de la façon dont les gens voient les choses. En dix ans, 12 000 ou 13 000 mille exemplaires de ce livre ont été vendus, ce qui est beaucoup pour un ouvrage aussi spécialisé ! Mais pas plus de 13 000. Et si vous calculez les bibliothèques et les personnes qui le prêtent, nous pouvons atteindre un maximum de 20 000 personnes qui apprendront l’histoire. Dont la moitié était déjà au courant.

De toute façon, il était déjà un succès en soi et aurait pu le rester. Mais il y a aussi les coïncidences de la vie. Aurel passe par là, croise le livre, tombe amoureux des dessins et veut en faire un film. Et cela aurait pu être un très mauvais film, ‘larmoyant’ et sans aucune ambition. Non, c’est un grand film ! Et ce ne sont pas seulement les professionnels qui l’apprécient, mais aussi le public. En France, nous avons plus de 200 000 spectateurs, ce qui est énorme. Et en Espagne, ce n’est pas aussi important, mais ce n’est pas mal. C’est une fusée stratosphérique. Il a atteint une orbite culturelle que je n’aurais jamais pu atteindre, car je n’en avais pas les moyens. Je ne sais pas ce qui se serait passé avec le travail de Josep. Sans Aurel, il n’aurait peut-être pas été possible de convaincre la veuve, Bernice Bromberg, qui a conservé les œuvres. Parce que Bernice a déjà 91 ans, même si elle se porte parfaitement bien. Mais elle n’a pas de descendants, pas de neveux, alors que serait-il advenu de l’œuvre ?”.

L’odyssée de la donation de Bernice Bromberg

En fait, la donation de Bernice Bromberg a eu lieu après le film.

« Plutôt pendant la production du film. Aurel a fait des allers-retours depuis New York, et moi aussi, pour en discuter avec elle. C’est vrai, il n’a pas été facile depuis Manhattan d’expliquer à Bernice ce qu’est le Mémorial du Camp de Rivesaltes ! ».

Quand Josep a vécu à Perpignan vers 1976, 1977, Bernice n’était-elle pas là ?

« Non, bien qu’ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble avant, et ils étaient ensemble après. Ils étaient très indépendants l’un de l’autre. Pour elle, des choses comme ‘La Retirada’, le camp de Rivesaltes ou les plages d’ici, et même la Guerre civile espagnole, jouent un rôle mineur. C’est une histoire lointaine pour elle. Oui, elle sait parfaitement d’où vient son mari, mais ce n’est pas son histoire et je ne suis pas sûr qu’elle s’y intéresse beaucoup”.

Quel a été le processus pour amener toutes ces œuvres ici ? Cela ne semble pas avoir été très facile.

« La région Occitanie investit dans le film. Pourquoi ? Parce qu’une grande partie de l’immigration de ‘La Retirada’ dans le sud de la France, également en Aquitaine, est démographiquement importante. C’est un constat sociologique, et ce sont aussi des gens qui votent. C’est logique, il y a une préoccupation sur la question. Et comme la région Occitanie investit beaucoup d’argent dans le film, on leur a demandé d’en mettre plus et de récupérer son travail. Et ils ont accepté ! Le Mémorial de Rivesaltes a été désigné comme opérateur et c’est le Mémorial qui a décidé de faire la proposition à la veuve. Et Bernice, très rapidement, a accepté”.

Parce qu’elle gardait les œuvres, mais pas en public, dans un entrepôt de Manhattan…

« Et ça lui coûtait beaucoup d’argent chaque mois. Un entrepôt à Manhattan vaut plus qu’un appartement sur la Via Laietana à Barcelone ! C’était un fardeau pour elle. C’est quelqu’un qui a de l’argent, mais elle n’est pas riche non plus. Et c’est une bonne chose pour elle de pouvoir se débarrasser de l’œuvre, mais dans un but précis : pas seulement pour s’en débarrasser, mais pour lui donner une seconde vie. Elle fait, je crois, trois voyages à Barcelone pour voir Manel Canyameres. Et, à Barcelone, ils ne font pas attention à eux ».

L’impossibilité catalane

Manel m’a expliqué qu’à chaque fois qu’ils avaient une réunion avec la Generalitat, on avait changé de ministre de la culture et ils devaient tout expliquer à nouveau.

« Ils ont changé le conseiller, les directeurs de la Culture, les directeurs de musée et du Mémorial démocratique… et ils ne sont pas bien entendus. Bernice dit qu’elle ne veut pas d’argent, elle veut que le travail de son mari soit utilisé. Tout ce qu’elle demande, c’est qu’ils organisent une bonne exposition, qu’elle soit spacieuse et de qualité. Et après un certain temps, quand elle était un peu désespérée, nous sommes arrivés. Nous lui disons que nous sommes déterminés à organiser une exposition importante. Et, parce que je suis le neveu, je me lance et je lui assure que je vais le faire. Je ne savais pas que cela me donnerait tant de travail, tant d’ennuis ! Mais je l’aurais fait quand même, parce que je ne pouvais pas y échapper. Il y a eu une fatalité historique…

Alors, Bernice me fait confiance. Même si elle ne sait rien du Mémorial de Rivesaltes. Nous lui avons envoyé des photos, de la documentation, le projet du Mémorial, qui est un lieu plus fréquenté que d’autres musées français, avec entre 50 000 et 100 000 personnes par an. Et quand il accepte, les ennuis commencent : avocats, notaires, la région avec sa vision juridique, même si tout est nouveau pour eux… un notaire de Rivesaltes qui se retrouve à devoir argumenter avec des avocats de New York, avec des droits qui ne sont pas toujours compatibles… Une pagaille ! Et c’est dur, dur, dur… Puis vient le Covid. Françoise Roux, administratrice du Mémorial, et moi devions nous rendre à New York pour signer la convention de donation, mais nous n’avons pas pu y aller. Nous avons dû passer par des avocats avec une procuration, mais nous avons aussi dû trouver différents niveaux de procuration pour que Bernice ne soit pas obligée de venir en Europe… ».

Combien de voyages avez-vous effectué pour cette opération ?

« J’en ai fait deux, et avant le Covid. Il n’y en a pas tant que ça. Si j’avais pu faire tout ce qui devait être fait, cela aurait fait quatre… Ce n’est que le 21 juillet dernier que nous avons reçu les œuvres de New York. Je me suis donc empressé de les prendre en photo afin que les responsables de la région et du Mémorial puissent voir de quoi il s’agissait. Bien que nous n’aurions pas pu en faire un très bon catalogue. Ce n’est qu’après que le photographe attitré (Jordi Canyameres, le frère de Manel) a pu venir et prendre les images nécessaires. Nous avons souffert jusqu’au dernier moment ».

Pour les prêts temporaires des Archives municipales de Barcelone, ainsi que pour la Collection nationale d’art de la Generalitat, le Centre culturel de Terrassa et les collections privées de la famille Canyameres et Joëlle Lemmens (veuve du peintre perpignanais Floreal Radresa), cela a été plus facile, j’imagine ?

« Pour Joëlle Lemmens, Canyameres, le Centre culturel de Terrassa, c’était plus rapide. Mais sortir des œuvres de l’État espagnol impliquait également un certain nombre de formalités administratives, car il fallait obtenir l’autorisation de l’État puisqu’il s’agit d’œuvres du patrimoine national. Mais tout cela s’est avéré beaucoup plus facile que la question de New York, même si c’était aussi beaucoup de travail”.

L’intérêt du Reina Sofía

Et au moment où toutes ces œuvres sont arrivées, vous aviez déjà en tête la manière de structurer l’exposition. Elle n’est pas nécessairement chronologique, même si elle commence par les camps d’internement. Quel est l’objectif des différents espaces thématiques ?

« Je voulais que l’exposition commence par les dessins parus dans la presse dans les années 30 et les camps d’internement dans les archives de la mairie de Barcelone. Parce que c’est le tournant de la vie et du travail de mon oncle. Et, de plus, nous sommes ici dans un Mémorial. Le dispositif dans le premier couloir de l’arène, le verre, les empreintes de bottes sur le sol et la ronce de bois, tout cela était clair pour moi. La partie du travail pictural avec ses espaces thématiques était plutôt un travail collectif avec le Mémorial. Je voulais commencer par les dessins, passer par la peinture et terminer à nouveau par les dessins. Oui, je suis le commissaire de l’exposition, mais le parcours a été réalisé de manière très collective. Parce que j’ai trouvé des gens qui étaient impliqués et passionnés par le sujet. L’implication de l’équipe a été plus forte que ce à quoi je pouvais m’attendre, ce qui m’a également obligé à courir après eux. Et c’est passionnant parce que ces gens ne sont pas des enfants d’exilés, ils ne sont pas catalans pour la plupart, ni espagnols, et ils se sont lancés. C’est un peu comme ce qui s’est passé avec le film. Les personnalités qui viennent à l’inauguration (le 23 septembre), tel l’acteur Bruno Solo, et ceux qui ont envoyé une vidéo, comme Sergi López, ont déjà accepté de travailler pour le film avec le minimum de frais syndicaux. C’est aussi le cas de François Morel (tous doublent la voix des personnages animés, ainsi que Valérie Lemercier ou Sílvia Pérez Cruz)« .

C’est plus qu’une exposition…

« Oui, et plus qu’un film. Il récupère une histoire qui touche tout le monde ».

Et il sert aussi à justifier l’artiste qu’est Josep Bartolí. Cette exposition sera ici pendant un an, puis elle pourra voyager, mais il y aura toujours un espace permanent à Rivesaltes. C’est un moyen de faire reconnaître son caractère d’artiste.

« Et la définition d’un artiste n’est pas la mienne, mais celle de la directrice des collections du musée Reina Sofía de Madrid, Rosario Peiró, qui explique qu’ils sont en train d’élargir la période qui parle des guerres en Espagne. Et elle cite trois artistes majeurs : Goya, Picasso et Bartolí ».

Donc, le Reina Sofía pourrait acheter des œuvres…

« Ils les recherchent comme des fous. Tout cela leur a échappé, et ils achètent des œuvres au Mexique, les rares qui restent, à un prix d’or. Bien qu’ils soient très concentrés sur le dessin de guerre. La peinture américaine de Bartolí, pour le moment, n’est pas ce qui les mobilise le plus ».

Mais, en parlant de peinture, Josep a été au moment clé de l’avant-garde new-yorkaise de l’expressionnisme abstrait à la fin des années 1950. Dans quelle mesure Josep, avec son expérience et sa façon de travailler, les a pu aussi influencer ?

« Je ne peux pas répondre à cette question”.

Mais avez-vous parlé de l’avant-garde à New York avec lui ?

« Très peu”.

Il est vrai qu’il semble que Josep n’était pas quelqu’un qui voulait être sous les feux de la rampe…

« Tout ce que je connais de son travail, je ne le tiens pas de lui”.

La relation avec les artistes contemporains

Et avait-il conscience d’avoir vécu un moment historique dans l’art contemporain ?

« Non, je ne pense pas. Il avait une opinion sur (Jackson) Pollock, dont il disait qu’il était un ivrogne, mais que c’était un grand peintre. Ou sur Dalí, dont il disait qu’il était un sale fils de pute franquiste. Il avait son regard critique sur ses contemporains. Mais je ne l’ai jamais entendu dire quelque chose comme : ‘ces fils de pute sont célèbres et moi pas’. Il me disait qu’il avait grandi dans la rue, avec une mère morte et un père très absent. Il est élevé par sa sœur (Rosa) et commence à travailler avec son frère Joaquim, avec qui ils sont presque jumeaux, en réalisant des décors pour les théâtres du Paral·lel de Barcelone et les foires de la ville. Et ils étaient terribles, parce que chaque semaine ils devaient faire face à la police municipale. Ils étaient autodidactes et issus d’un milieu social très modeste. Ils ne se définissaient pas comme des intellectuels, même s’ils l’étaient. Et, dans le cas de Josep, il avait une idéologie anarcho-syndicaliste, avec une vision très éloignée de l’argent et du pouvoir. Il n’a jamais fait d’effort pour être connu ou célèbre”.

Il s’était déjà assuré un revenu substantiel avec le magazine américain Holiday et avec d’autres publications…

« Oui, et avec des plateaux de tournage. Il a également travaillé pour des éditeurs français”.

Il ne semble pas qu’il avait des préjugés sur le type de travail. Il a pu faire des choses commerciales et, en même temps, d’autres plus minoritaires qui l’intéressaient. Il n’a jamais perdu son côté social. Et c’est pourquoi il s’est intéressé aux minorités, aux Noirs, à la condition des femmes. Mais il ne voyait pas ça comme un moyen de gagner de l’argent…

“Jamais, et il a fini fauché comme un singe. Il ne possédait même pas l’appartement où ils vivaient à New York, il était loué ».

Les expositions et les tableaux ne lui rapportaient pas d’argent ?

« Pas beaucoup. Il me semble que ça lui a coûté plus que ce qu’ils lui ont apporté. Il gagnait sa vie d’une manière différente ».

Mais il y avait aussi les livres qu’il a publiés.

« Et il en a fait beaucoup”.

Et où sont-ils ?

« Dans les bibliothèques. J’en ai acheté pas mal sur internet. Et maintenant, il commence à être un peu difficile d’acheter ses livres parce que leur prix augmente ».

Maintenant, son prix augmente vraiment…

« Oui, beaucoup. Par exemple, j’ai acheté ‘Campos de concentración 1939-194…’, dont seulement mille exemplaires ont été imprimés au Mexique en 1944. J’en ai un, qui était le sien et qu’il m’a donné. Et j’en ai acheté un autre parce que mes deux enfants, un garçon et une fille, en possèdent chacun un. Pour moi, c’est un livre fondamental dans ma conscience politique et historique. Avec ce livre, je sais d’où je viens. Mes parents ne me l’avaient pas expliqué. Mon grand-père maternel est celui qui m’en a le plus parlé, en tant que docker dans le port de Barcelone pour la CNT. À propos de la guerre, ma mère m’a parlé des bombardements lorsqu’elle avait quatorze ans, en 1939. Mais à propos du front et de ‘La Retirada’, ils n’ont rien expliqué. Josep non plus, car il dessinait. Tout ce qu’il ne vous disait pas, vous l’avez dans ses dessins. C’est ce qui a fait de moi l’adulte que je suis, politiquement conscient et socialement engagé ».

L’histoire avec Frida Kahlo

Et il y a un autre élément dont je suppose qu’il n’a pas parlé non plus. Je fais référence à sa relation sentimentale avec Frida Kahlo (1907-1954) qui, à l’époque, était éclipsée par son mari, Diego Rivera. Et maintenant, les lettres qu’ils s’envoyaient en secret sont même vendues aux enchères. Josep ne doit pas avoir été conscient de l’importance que nous lui donnons maintenant ?

« Toute ma vie, j’ai entendu parler de Frida Kahlo, parce que mon oncle n’en parlait jamais avec les hommes de la famille mais il le faisait avec les femmes. Avec ma grande sœur, avec ma mère qui s’aimaient beaucoup. Ils savaient tout de la liaison avec Frida. Nous, rien. Quand j’étais enfant, je savais que Josep avait été son amant. Mais comme je ne connaissais pas beaucoup sur Frida Kahlo, je n’y ai pas accordé beaucoup d’importance. Je savais seulement qu’elle avait été une peintre mexicaine. Jusqu’à ce que je réalise moi-même qui était vraiment Frida Kahlo. Ce qu’elle signifiait, et pas nécessairement pour avoir été l’amant de mon oncle”.

Elle n’en parlait pas aux hommes, peut-être par pudeur ?

« Exactement. Il s’agissait de ne pas se montrer. Parce que dans le cercle politique hispano-mexicain, oui, la figure de Frida Kahlo avait été connue… Il a été très amoureux. Josep n’est tombé amoureux que quelques fois… ».

Et si Frida Kahlo n’était pas morte, leur relation aurait-elle duré ?

« Rivera voulait le tuer, il le cherchait pour le tuer ».

Ah, mais Rivera était au courant…

« C’est clair, Frida lui disait tout ».

Les lettres étaient signées d’un pseudonyme, mais la relation était publique…

« Oui, pour que personne ne les intercepte… Rivera était un peintre absolument génial, mais il n’en était pas moins un homme minable ».

À la recherche de nouveaux hôtes

Pour en revenir à l’exposition, vous avez reçu 270 œuvres en don de Bernice, mais avez-vous également compté les dessins ?

« Oui, il y en a un millier. Mais il y a des dessins très achevés, mais aussi de nombreuses esquisses qui ne sont même pas signées. Ils sont comme des fragments d’œuvres”.

Et après l’exposition, que ferez-vous de tout cela ?

« Pour le moment, nous allons nous reposer (rires). C’est la première urgence. Ensuite, je reviendrai avec des stagiaires ou des amateurs pour restructurer le travail de manière plus approfondie. Il y a tous ses voyages, et c’est impressionnant. Avec ce que nous avons, nous pouvons faire dix expositions de plus, avec des thèmes différents”.

Ce n’est pas officiel, mais il y a une intention de créer un espace permanent Josep Bartolí dans le Mémorial…

« Oui, oui. Par la suite, nous pourrons développer d’autres expositions thématiques sur les femmes, sur la tauromachie. Il pourrait y avoir des expositions sur la question mémorielle et d’autres sur la question strictement artistique. Et si un musée de Toulouse, Montpellier ou Barcelone tombe amoureux des œuvres de la période de la critique sociale, il y a d’autres expositions à réaliser. Il peut être adapté en fonction de la taille des salles ».

Et l’exposition présentée à Rivesaltes, lorsqu’elle se terminera en septembre prochain, pourra-t-elle aller dans un autre espace en Catalogne ?

« Espérons !”.

Au Musée national d’art de Catalogne (MNAC), par exemple ?

« Il serait logique que la prochaine exposition ait lieu à Barcelone. Mais, pour l’instant, nous ne voyons pas que quelqu’un ait un projet. Il est vrai que nous sommes au début de la médiatisation de l’exposition, les choses peuvent changer. Comme ils n’ont pas écouté la veuve lorsqu’elle a proposé cette possibilité, je ne pense pas qu’ils le feront aujourd’hui. Maintenant, s’ils préfèrent qu’elle aille à Madrid, alors qu’elle aille à Madrid. Je dois vous dire que je me sentirais mal, mais Madrid n’est pas seulement la capitale de l’Espagne, mais aussi une capitale européenne importante et moderne. Où cela aurait du sens, comme à Paris, comme à New York, comme au Mexique ».

En tout cas, à partir de maintenant le Mémorial de Rivesaltes sera à jamais identifié à Josep Bartolí. Et il y a des gens qui viendront expressément pour cette raison.

« Oui, ce sera un lieu de référence. Parce que tout n’a pas encore été scanné, parce que nous nous sommes consacrés aux choses les plus urgentes pour l’exposition. Mais, par exemple, avec Manel Canyameres nous avons déjà un contrat pour revenir avec des pièces dont, pour le moment, nous n’avions pas besoin. Nous continuerons à scanner les dessins, à faire des reproductions photographiques des œuvres afin d’avoir une base documentaire visible sur internet”.

Et vous pouvez déjà être satisfait d’avoir fait le travail que vous deviez accomplir ?

« Il y a une anecdote. Lorsque mon oncle m’a donné son exemplaire de ‘Campos de concentration’, qui était le dernier qu’il avait, il me l’a dédié : ‘Pour Jordi, ce document ‘photographique’ qui contribuera peut-être un jour à briser l’efficace conspiration du silence’ ».

* Catalogue Josep Bartolí. Les couleurs de l’exil (TohuBohu Éditions/Mémorial du Camp de Rivesaltes), 252 pages, 35 euros. Textes du journaliste et éditeur Joël Mettay, avec une chronologie et des entretiens avec le dessinateur et cinéaste Aurel, l’historienne de l’art Pilar Parcerisas et Georges Bartolí. Reproduction des œuvres exposées dans les différentes sections : Galerie des champs ; Femmes ; Portraits ; Tauromachie. La Danse de mort ; Calibán ; Guerre et faim.

Views: 1180